以下文章来源于中国科学院理论物理研究所 ,作者韩超

中国科学院理论物理研究所

.

中国科学院理论物理研究所

.

理论物理所科研动态和综合新闻的发布;理论物理及其交叉学科的科学传播

作者简介 /Profile/

作者: 马丁•哈维特 (Martin Harwit),康奈尔大学天文学荣休教授、美国Smithsonian航空太空博物馆前馆长。

翻译: 韩超 (中科院理论物理研究所2019级博士研究生)

审校: 刘纯 (中国科学院理论物理研究所研究员)

来源 :《今日物理》 第56卷 第11期(2003)38-43页

纵观三千年来天文学的思想和发现,我们就知道单凭高明的猜想是不够的。实质进步主要来自于引入新的观测工具和理论工具。

人类对宇宙的认识已经到达我们几乎什么都懂的地步。早在公元前700年亚述人就已经注意到,除了明显的季节规律外,行星看上去在以某种复杂的、隐隐约约的规律运动着,日食只在新月时发生,月食只在满月时出现。这些观察给了古人关于宇宙结构的什么启示呢?

公元前250年左右,希腊自然哲学家萨摩斯岛的阿里斯塔克斯算出了月亮的距离和其大小。他提出确定太阳距离的方法,但是他只能得出:太阳比月亮距离我们远得多并且比地球大得多。这让他比哥白尼早18个世纪提出了地球绕着太阳转动的假说[1]。

阿里斯塔克斯的理论在很大程度上被抹杀了,尤其是被亚历山大的托勒密。托勒密的《天文学大成》,出版于公元150年左右,主导了西方天文学思想将近1500年。托勒密认为地球不可能自转,自转会把任何没有牢靠附着地球表面的物体甩出去,并且“动物和其他重物会悬在空中”。此外,地球的自转快得会让人们“看不到向东移动的云”[2]。

这在今天听起来很离奇,但并非不合逻辑。托勒密是伟大的科学家。然而,天体物理学给我们的第一个教训就是每种宇宙现象是由一些互相竞争的效应——在这里就是引力、离心力和摩擦力,所支配的。除非我们知道它们各自的量级,否则我们很可能会得出错误的结论。

观测者

当哥白尼在1543年重新提出日心说时,他给不出任何观测性的验证。最终,问题在第谷•布拉赫(1546–1601)那里得以解决,他是望远镜出现之前最伟大的观测家。第谷建造了在当时最为精密的天文仪器。他在20多年间收集到了当时关于行星位置的最精确、最系统的数据。

年轻的开普勒,作为当时最好的理论家,接近第谷,一心想得到这些数据。而伟大的观测家小心翼翼地看管着这些数据以期自行推导出行星轨道。当第谷在1597年被驱逐出丹麦的岛屿天文台并在布拉格寻求政治避难时,开普勒跟着去了。但直到第谷去世,开普勒才继承并开始分析这些数据[3]。

当今的理论家是类似的,他们想方设法尽早看到由威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)测绘到的宇宙微波背景数据。就在几个月前,WMAP的数据还处于禁发状态,要等到整年观测结果的发布[4](见《今日物理》,2003年4月,第21页)。数据一经发布,几天之内就有新的理论分析开始在网络上出现。

开普勒分析了第谷的数据,得到了他的行星运动的三大定律:

行星沿椭圆轨道运动——而不是均轮和本轮.

行星在其椭圆轨道内单位时间扫过的面积相等.

行星轨道周期正比于其半长轴的3/2次方.

最后一条是天文学中两个观测量之间的第一个定量关系。它本身引出一个好的问题:为什么开普勒第三定律成立?

随着1609年伽利略小型天文望远镜(spyglass)的问世(telescope一词在次年才被创造出来),伽利略很快发现了一系列不同寻常的新现象:月球上的山脉,环木卫星,和金星的月相。对伽利略来说,这三个观测结果意味着地球就是一个行星,所有行星都绕太阳转动。也就是说,这确立了哥白尼的理论。然而教会禁止伽利略讲授这一理论,并最终将他软禁起来直到1642年他去世。

为什么直到17世纪才出现开普勒和伽利略的伟大发现?时至今日,答案是清楚的。第谷的精密仪器和1608年发明于荷兰并在一年后由伽利略改良并指向天空的小型望远镜,得到了之前根本得不到的观测数据。

尽管第谷的仪器收集到了有史以来最好的位置数据,但它仍然受限于肉眼能力,肉眼是无法分辨木星卫星的。伽利略的望远镜在角分辨率和聚光能力上都取得了突破,现代天文学家在建造越来越大的望远镜和干涉仪时仍是这一路数。

仪器及其成果的简史说明了新仪器促进天文发现的能力[5](另见作者在《今日物理》上的文章,1981年11月,第172页)。从射电能区到最高伽马射线能量,第谷对这样巨大的波长范围一无所知。他只能依靠自己的眼睛,而眼睛只可能看见电磁频谱中极小的可视部分。肉眼的聚光孔径只有几毫米,分辨率也只有大约一角分。

伽利略的望远镜在聚光能力和角分辨率上都提高了大约一个数量级。到20世纪初,望远镜有了比过去好得多的分辨率和大得多的孔径,但它们仍局限在可见光谱范围内。而后,第二次世界大战期间雷达和火箭的发展为天文学家打开了射电和紫外能区。为了探测紫外辐射,要用火箭把望远镜带到大气层以上。到二十世纪中叶,人们已经进军近红外能区。

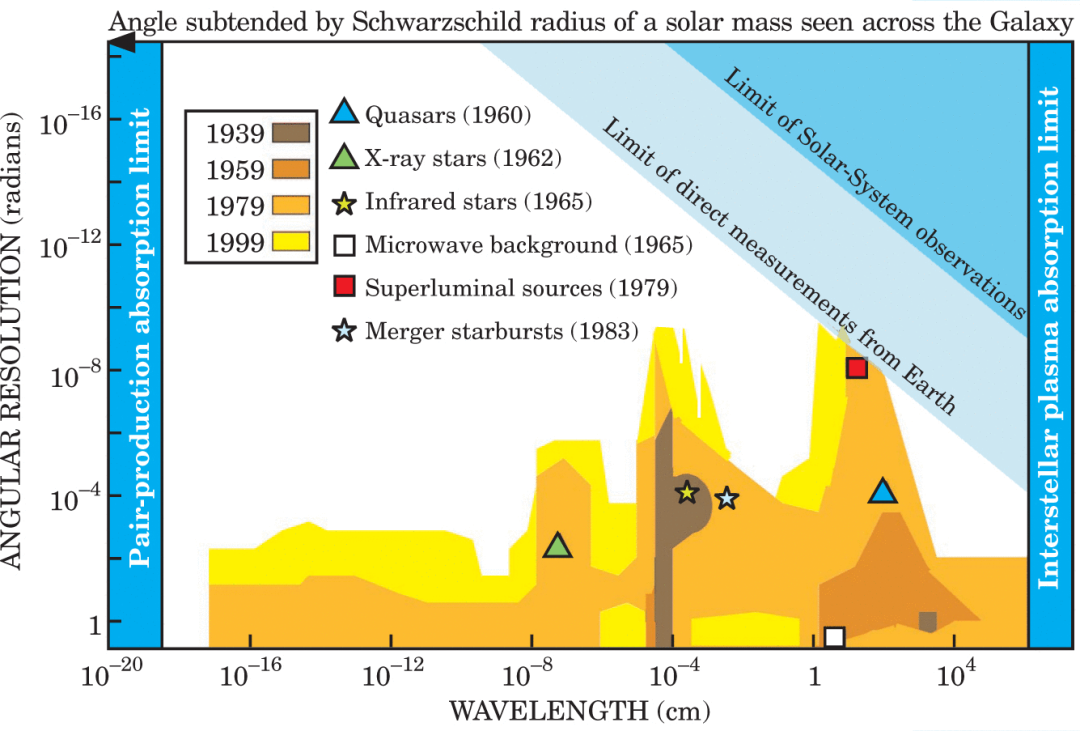

五十年后的今天,我们能够利用几乎所有具有天体物理学意义的电磁谱域。图1表明自第二次世界大战开始以来,在角分辨率方面取得的进展,我们看到分辨率在所有波长上都在稳步提升。但发展并不均匀,说明仍有很大提高空间。

图 1: 20世纪天文仪器角度分辨率(相隔20年)的增长与相应波长的关系图。图中标记的关键发现向我们表明,每当必需的仪器出现后,新的现象能很快地被人们发现。波长轴的两端分别对应星际电离气体的吸收和宇宙微波背景光子导致的正负电子对的产生。斜的边界标志着地球和太阳系尺寸给出的干涉基线限制。弧度的角分辨率可以分辨出在银河系远端的一个3千米大小(太阳的施瓦西半径)的物体。

该图中还显示了新的天体类别——类星体、X射线和红外恒星、宇宙微波背景、视超光速射电源,和星系合并——它们是通过在不同波长下的提高的角分辨率来被揭示的。它们中的大多数都是作为巨大的惊喜出现的,这表明理论预测和科学发现几乎无关。真正关键的是强大的新观测工具的使用。

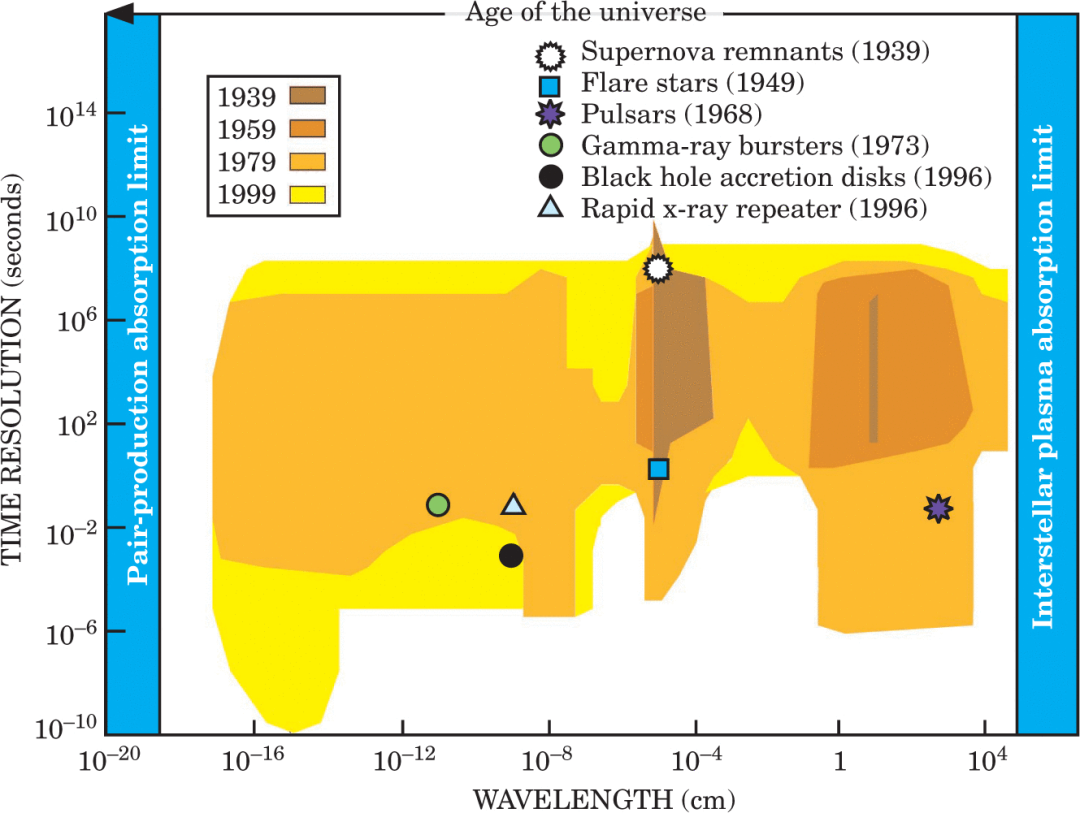

然而仅仅提高角分辨率是不够的。正如图2所表明的,天文学家还需要更好的计时能力来探测诸如缓慢膨胀的超新星遗迹、恒星中的快速耀斑、毫秒脉冲星、伽马射线爆、黑洞周围吸积盘的准周期X射线发射,和快速X射线重复爆。

图 2: 时间分辨率的提高对于瞬时性和间歇性变化现象的发现是十分重要的。与图1格式相同。

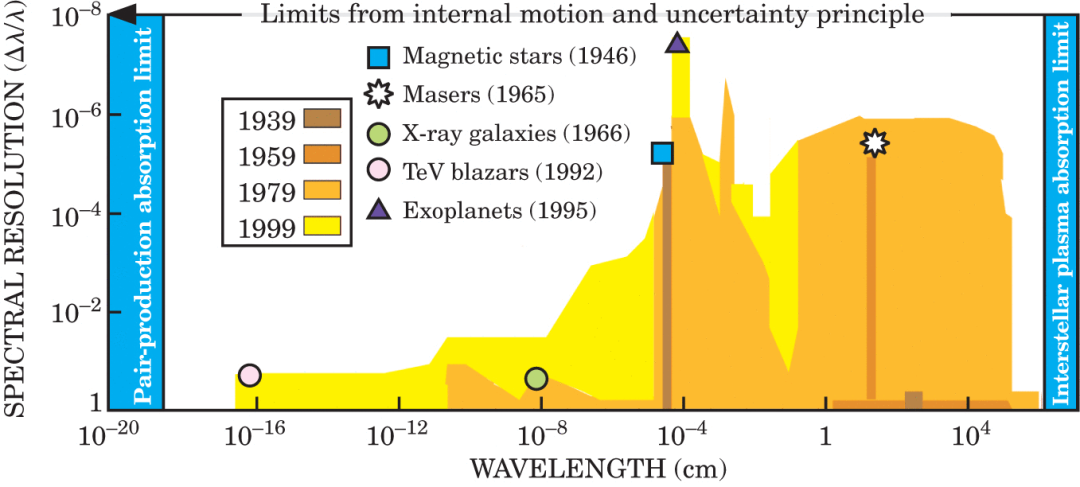

还有一些现象的发现需要高的光谱分辨率,如图3所示。其中包括脉泽、磁星和精细的周期性多普勒频移,后者揭示了恒星被轨道行星拖拽的情况。极化测量能力也起重要作用。

图 3: 精细的光谱分辨率,几乎就在热运动和固有线宽所给出的极限处,使得发现例如由于类木行星的周期性拖拽而导致恒星的精细多普勒频移成为可能。与图1、图2格式相同。

没有强大的新测量仪器,就不会有图中高光显示的那些发现。许多仪器原本并不是为天文学设计的;他们大多是军方传过来的。这不重要,对发现来说重要的是仪器的威力——采用可用的最好工具。

理论家

那么关于理解呢?如果你不理解正在发生的物理过程,发现类星体或者伽马射线爆又能怎么样呢?真正天体物理学的理解,需要一套完全不同的工具:理论的工具。

牛顿关于运动定律和万有引力定律的发现与开普勒和伽利略的发现有所不同。牛顿不仅考虑了开普勒定律和伽利略的天文学观测,还考虑了伽利略对抛体和落体的研究。他设想这些全部是以某种方式互相关联着的。为了统一天上和地上的现象,他必须使用新的理论的工具。牛顿在年青时发明了微积分,现在他用微积分证明了开普勒定律和卫星的运动可以用引力的平方反比来解释。

但牛顿不是唯一一个猜想到平方反比定律的人。他的英国同侪罗伯特·胡克,如今因其对弹力的研究而闻名于世,独立提出平方反比定律可以解释行星的轨道运动。但是胡克仅能证明这样的定律适用于沿圆周轨道运动的行星。他缺少那种使牛顿工作具有极大普遍性的理论工具——万有引力定律,不仅成立于圆形轨道,也适用于行星和卫星的椭圆轨道、彗星的近抛物线轨道,还适用于炮弹的弹道[6]。

有平方反比力的想法与拥有能够定量地、令人信服地证明平方反比的正确性的理论工具之间有本质区别。我提到这一点是因为科学史经常暗示伟大想法的重要性。这一观念需要被审慎地加以考量。在天体物理学中,一直有新想法出现。当然,想法是必需的。但是在天文学发展的紧要关头,通常会有过多的关于如何前进的想法。各种想法的支持者激烈地辩论着,大多并没有明确的结果。通常只有在新的理论工具出现之后才能获得解决方案,这些工具可以霍然导致新的理解,让停滞的领域重新运转起来。

阿里斯塔克斯和哥白尼通常被认为是日心说的创始人。但是他们都没能让同时代的人们相信其正确性,也没能做出定量预测用以证明其观点优于主流常识。

日心说的令人信服的证据来自于如下:(1)第谷的精密仪器和艰辛测量;(2)伽利略的望远镜,它给出更为清晰的行星、卫星和更远的恒星世界的景象;(3)牛顿力学,它才使得爱德蒙·哈雷预言以其名字命名的彗星将在1759年再次出现。哈雷彗星精确地如期而返,引起轰动!这一预言式的杰作令人信服地表明不仅行星,就连彗星也遵循牛顿的普适运动定律。

隧穿营救

现在让我们直接跳到20世纪,看看现在的恒星能量来源的观念是怎样得到的。19世纪末,在试图理解是什么让太阳和其他恒星发光时曾经出现过一场危机。引力收缩和化学能明显不足以让太阳在像地球年龄这样长的时间内一直保持发光。

从放射性衰变到各种各样的核反应,各种想法层出不穷。但亚瑟· 爱丁顿基于流体静力学得到结论,恒星中心的温度大约在4千万开尔文度量级上。这还不到4千电子伏,被认为远低于核反应发生所需要的温度。

后来在1928年,年青的物理学家罗伯特· 阿特金森(Robert Atkinson)和弗里茨·豪特曼斯(Fritz Houtermans)对伽莫夫当时刚提出的量子隧穿的概念产生兴趣。阿特金森和豪特曼斯指出,质子和电子可能在远低于跃过库仑势垒所需的温度下通过隧穿进入原子核[7]。他们设想,一连串的四个质子和两个电子可以穿透氦-4原子核,形成不稳定的铍-8,然后它会衰变成两个氦核。这样一来,氦作为催化剂,将氢转化为氦产生核能。这个想法没有专门的定量计算的支持,很大程度上被忽视了。(见Iosef Khriplovich在《今日物理》,1992年7月,第29页上发表的关于豪特曼斯的文章。)

多产的伽莫夫还有一个新奇的想法:1935年他假设在恒星中心存在高度致密、巨大的由中子构成的核心。物质从一个大得多的包层落到这个核心上,将释放出足够的引力势能从而使这颗恒星能够持续发光亿万年[8]。

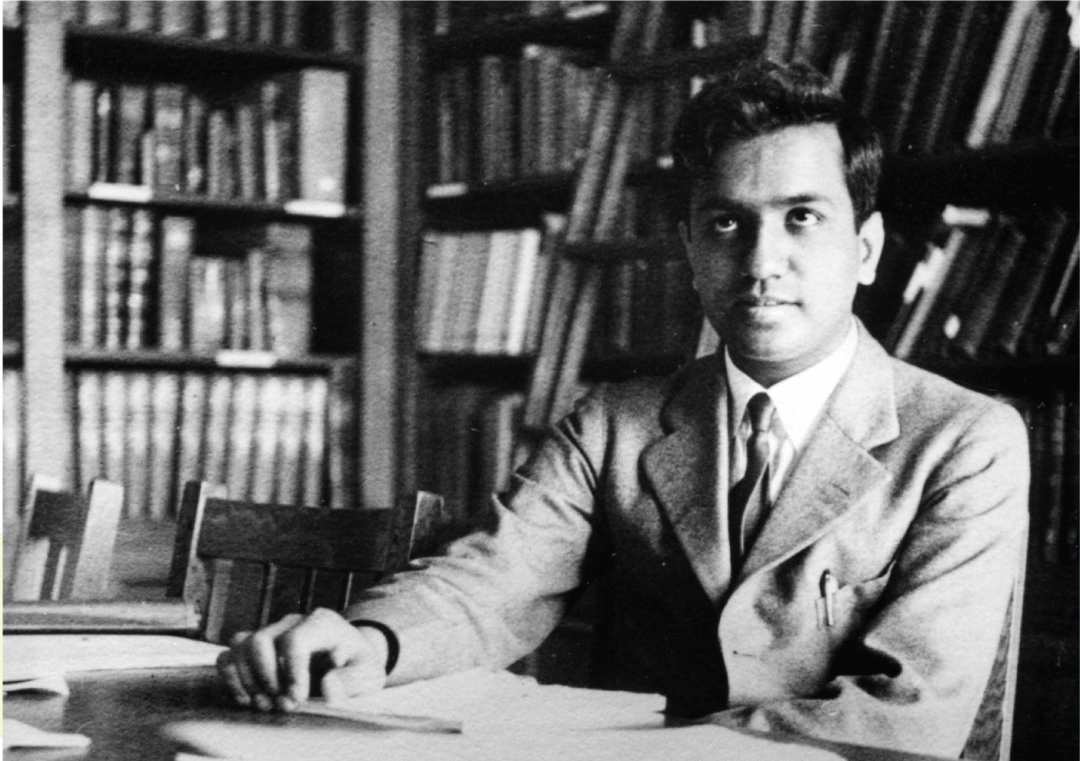

图 4: 汉斯·贝特1935年访问密歇根大学。(Courtesy AIP Emilio Segrè Visual Archives, Goudsmit collection)

到了1939年,汉斯·贝特(图4)拥有了他能运用自如的整套核物理工具。在他的关键性文章《恒星内的能量产生》[9]中,贝特极具说服力地向人们证明了如下反应的重要性:

及随后再加入两个质子形成氦-4。他认为,这种聚变反应是像太阳这样的低质量恒星的主要能量来源。他还为中心温度更高的、更大质量恒星指出了催化CNO(碳氮氧)循环。贝特明白解释恒星中产生比氦重的元素的困难,但他假设,CNO元素就是出现在这样的更重的恒星中。他知道较轻的元素——锂、铍和硼 ——都会在很短的时间内燃烧殆尽。

贝特一举让物理和天文界相信是核反应在为恒星提供燃料。他拥有理论工具,能让他根据主要来自核物理实验室的数据进行定量计算。这让一切都不同了。贝特能够证明太阳的光度正是在太阳核心的估算温度下核反应释放的能量。

阿特金森在20世纪30年代中期提出的一般性想法可能是有用的。但是这些想法在细节上是错的而且也没有导致任何结果。伽莫夫的模型在几十年后再次出现,基普·索恩和安娜·祖特阔夫(Anna N. Żytkow)假设在某些演化巨星的中心存在很大的的中子核心,这些巨星现在被称为索恩-祖特阔夫天体并且仍然处在理论研究中[10]。

在20世纪30年代中期有太多的各具优点的互相竞争的想法试图解决恒星能量问题。这些想法都没有取得进展。正是贝特把核物理的新理论工具带入到这项任务中,这才理清它们的优缺点并令人信服地解决了问题。

图 5: 钱德拉斯卡于1930年代。(Photo by Dorothy Davis Locanthi, courtesy of AIP Emilio Segrè Visual Archives.)

工具至上

我们几乎已经注意不到我们对于宇宙的完整理解都是基于爱因斯坦的广义相对论。没有他提供的这套理论工具,我们什么都做不了。但是爱因斯坦原来的宇宙学想法是给出一个既不膨胀也不收缩的静止宇宙[11]。幸运的是,广义相对论提供的工具包远比爱因斯坦当时的宇宙图像灵活。在表明宇宙确实在膨胀的哈勃红移被发现后,基于广义相对论的新宇宙模型很快就出现了。

在宇宙膨胀被发现之后,爱因斯坦旋即产生想法,广义相对论方程中的宇宙常数Λ应该被去掉。在哈勃膨胀被发现之前,爱因斯坦原本引入了Λ用以确保方程允许静止宇宙的解。幸运的是,如我们现在所知,理论上没有去掉Λ的依据。最近激动人心的关于哈勃膨胀实际上是在加速的观测告诉我们Λ又成为描述宇宙所必需的。(见 Saul Perlmutter 在《今日物理》,2003年4月,第53页文章。)现赏来,宇宙大约70%的能量来自于尚无法解释的“暗能量”,它们在大尺度上与引力相抗衡,和Λ非常像。另一个观点称这种神秘的暗能量为“精华”,它有爱因斯坦的宇宙常数所不具备的随时间变化的特性。

尽管爱因斯坦关于静态宇宙和宇宙常数的观点是错误的,但是他所提供的工具却是无价的。在天体物理学中还有许多其他的新的理论工具的例子,这些工具比单纯的想法带来了更深远的长期影响。例如20世纪30年代初苏布拉马尼扬·钱德拉斯卡将相对论量子统计引入到恒星结构理论中,以证明不发生引力坍陷的恒星存在质量上限。(见图5和 Kameshwar Wali,《今日物理》,1982年10月,第32页文章)

在20世纪40年代末,伽莫夫、拉尔夫·阿尔菲(Ralph Alpher)和罗伯特·赫尔曼(Robert Herman)(图6)将核物理和广义相对论相结合并引入到宇宙学中用以确定在宇宙大爆炸之后的最初几分钟内氢、氘、氦、锂和铍是如何产生的,并且预测了宇宙微波和中微子背景的存在[12]。我们还没能观测到预期的中微子背景,但多亏了他们的工作,让我们很好地了解了以后它被测量到时它的温度。

图 6: 赫尔曼、伽莫夫和阿尔菲(从左到右)和他们调制的伊伦瓶(YLEM),这是一种炫酷的原始形式的物质。今天我们称之为夸克汤。阿尔菲和赫尔曼背地里制作了这个蒙太奇,并偷偷把它放到了伽莫夫演讲用的幻灯片盒里。当它在屏幕上出现时,伽莫夫,在短暂的震惊之后,十分高兴。(Courtesy of Ralph Alpher.)

我们现在在哪儿?

我开场时说我们竟然理解所有事情。几千年来,主流假设曾是:不可理解的任意的神力掌管着宇宙。而如今科学界提出了一种截然不同的信条:我们将能通过物理定律来理解宇宙及其演化。在有文字记载的主要历史上,我们都缺乏这种信心,为什么我们现在有了这种信心呢?我们的自信有道理吗?

要回答第一个问题,人们可以说是成功让我们兴奋不已。自牛顿的伟大洞见伊始,这三个半世纪以来我们一直在取得稳步进展。随着对物质结构和能量本质认知不断提高,我们将这种缜密认知应用于寻求理解最大尺度的宇宙。

以这种速度发生着的进展可能会继续保持下去,还是说我们将会撞到一堵无法逾越的墙?这很难说。为了衡量我们已经知道了多少以及我们将会在哪里遇到大的困难,我们可以考虑我们已经看到了宇宙的多少,其中又有多少是我们根据物理定律已经理解了的。

在观测方面,注意在图1-3中仍有巨大的空白区域。这一大片区域意味着我们看不到那里隐藏着的只有用更好的仪器才能发现的新现象。另外,可以对比由改进仪器带来的发现数量和独立的重新发现数量(通常是采用完全不同类型的仪器,通过完全出乎意料的方法)。对该对比应用泊松统计可以得出我们已经观察到了30%或者40%的,可由光子、宇宙线、中微子和捕获的地外物质所能最终揭示的主要天体物理现象[5]。

在理论方面,为了明白还有多少内容有待理解,考虑宇宙学参数Ωb, 即普通(重子)物质占宇宙总能量的百分比[4, 13],它大约只有4%(见Michael Turner在《今日物理》上的专栏,2003年4月,第10页) 。我们对宇宙的理解主要就在这4%中。另外的96%,大约73%的暗能量和23%的暗物质,本质上是未知的。4%或许是对我们已有成就的一个很好的衡量。有人可能会说:“还不错。”其他人可能会回应:“并没那么好。”只能拭目以待了。

接下来呢?

什么样的工具会在接下来的几十年中带来令人意想不到的新结果呢?两种新的观测领域,中微子天文学和引力波天文学,有望揭示出真正的新现象。但也还存在一些不太知名的、在过去很大程度上被忽略的技术领域,可能会给出惊人的新见解。举个例子,光子不仅携带自旋,而且还具有轨道角动量,现在人们逐渐对这一点重视起来。最近,格拉斯哥大学的一个团队演示了一种装置,能够对具有不同轨道角动量的光子进行挑选[14]。维也纳大学的另一个团队指出,这样的光子在光通讯中具有优势[15]。

一些参与寻找地外文明的工作人员正在研究可见光的光通讯方案。这样的方案,可以被推广到具有轨道角动量的光子。单个光子的轨道角动量Lħ可以加密1+log_2 L比特的信息。这可以是节能的跨星际空间信息传输手段。相比之下,光子自旋角动量的两种可能的偏振态仅能传输1比特的信息[16]。

或许当前宇宙学中最具前景的理论工具是膜理论中的一些发展(见Nima Arkani-Hamed,Savas Dimopoulos,和Georgi Dvali在《今日物理》,2002年2月,第35页中的文章) 。它假定在引力和其它基本力之间存在一种本质上的差别:我们所经验到的强相互作用和电弱相互作用都被限制在我们的膜上——也即我们的四维时空连续体,它像是一张膜嵌在一个更高维的“体”里一样——但引力可以将我们和附近的膜连接起来。引力的特别的普适性是由于广义相对论把引力几何化了。这一高度推测性的理论具有一个很有趣的特点,它或许能解释宇宙常数的低值性 [17]。

值得高兴的是,该理论所做出的预测促进了小型实验和大型加速器实验去做检验(见《今日物理》,2000年9月,第22页)。小型实验寻找在小距离上对牛顿引力的偏离,以期测出膜之间的距离,该距离可以是毫米尺度或更小。到目前为止,这些实验在小到十分之一毫米的距离上并没有发现与平方反比引力有偏离[18]。

膜理论有许多不同的版本,它们为计算和预测提供了工具。当然这一大胆的想法并不足以保证成功,但在试图解释占宇宙96%的未知的暗物质和暗能量的过程中,它迈出令人兴奋的一步。如果我们想要超越4%的理解水平,就得在我们已经知道的普通物质和辐射外寻求拓展。

此文基于2003年4月在费城美国物理学会会议上做的报告。

译校者注:此文写于本世纪初,今天看来仍是值得一读的。

本文翻译仅用来学习交流,不做任何商业用途,查看原始文章请点击阅读原文。

参考文献

1. T. Heath, Aristarchus of Samos, The Ancient Copernicus, Clarendon Press, Oxford (1913), reprinted by Dover, New York (1981).

2. Ptolemy [Claudius Ptolemaeus], The Almagest, R. Taliaferro, trans., vol. 14 in the series Great Books of the Western World, Encyclopedia Britannica, Chicago (1955).

3. Kepler’s interaction with Tycho and Galileo is well described in A. Koestler’s The Watershed: A Biography of Johannes Kepler, Anchor Books, Garden City, N.Y. (1960).

4. C. L. Bennett et al. (WMAP collaboration), Astrophys. J.suppl. 148, 1 (2003).

5. M. Harwit, Cosmic Discovery: The Search, Scope, and Heritage of Astronomy, MIT Press, Cambridge, Mass. (1984).

6. R. S. Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton, Cambridge U. Press, New York (1980).

7. K. Hufbauer, A Physicist’s Solution to the Stellar-Energy Problem 1928–1935, unpublished manuscript (1985); R. d’E. Atkinson, G. Houtermans, Z. Phys. 54, 656 (1929); R. d’E. Atkinson, Astrophys. J. 84, 73 (1935).

8. G. Gamow, Ohio J. Sci. 35, 406 (1935).

9. H. Bethe, Phys. Rev. 55, 434 (1939).

10. K. S. Thorne, A. N. Zytkow, Astrophys. J. 199, L19 (1975).

11. A. Einstein, in The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity, W. Perrett, G. B. Jeffery, trans., Dover, New York (1952), p. 175; Paper originally published in Sitzungsberichte der Preuss. Akad. d. Wissenschaften 6, 142 (1917).

12. R. Alpher, R. Herman, Genesis of the Big Bang, Oxford U. Press, New York (2001).

13. D. N. Spergel et al. (WMAP collaboration), Astrophys. J. suppl. 148, 175 (2003).

14. J. Leach et al., Phys. Rev. Lett. 88, 257901 (2002).

15. A. Vaziri, G. Weihs, A. Zeilinger, Phys. Rev. Lett. 89, 240401 (2002).

16. M. Harwit, Astrophys. J. 597,1266 (2003).

17. H. Tye, I. Wasserman, Phys. Rev. Lett. 86, 1682 (2001).

18. J. C. Long et al. Nature 421, 922 (2003).

微信号|ITP-CAS

开放 交融 求真 创新

· 中科院理论物理研究所 ·

本文转载自《 中科院理论物理研究所 》微信公众号

中子弹是怎么一回事?| 《物理》50年精选文章

晶体缺陷研究的历史回顾 | 《物理》50年精选文章

相变和临界现象(Ⅰ) | 《物理》50年精选文章

相变和临界现象(Ⅱ) | 《物理》50年精选文章

相变和临界现象(Ⅲ) | 《物理》50年精选文章

凝聚态物理的回顾与展望 |《物理》50年精选文章

声学与海洋开发 |《物理》50年精选文章

模型在物理学发展中的作用 |《物理》50年精选文章

我对吴有训、叶企孙、萨本栋先生的点滴回忆 | 《物理》50年精选文章

国立西南联合大学物理系——抗日战争时期中国物理学界的一支奇葩(Ⅰ) | 《物理》50年精选文章

国立西南联合大学物理系——抗日战争时期中国物理学界的一支奇葩(Ⅱ) | 《物理》50年精选文章

原子核裂变的发现:历史与教训——纪念原子核裂变现象发现60周年 | 《物理》50年精选文章

回顾与展望——纪念量子论诞生100周年 | 《物理》50年精选文章

我的研究生涯——黄昆 | 《物理》50年精选文章

中国理论物理学家与生物学家结合的典范——回顾汤佩松和王竹溪先生对植物细胞水分关系研究的历史性贡献(上) |《物理》50年精选文章

中国理论物理学家与生物学家结合的典范——回顾汤佩松和王竹溪先生对植物细胞水分关系研究的历史性贡献(下) |《物理》50年精选文章

为了忘却的怀念——回忆晚年的叶企孙 | 《物理》50年精选文章

从分子生物学的历程看学科交叉——纪念金螺旋论文发表50周年 | 《物理》50年精选文章

美丽是可以表述的——描述花卉形态的数理方程 | 《物理》50年精选文章

爱因斯坦:邮票上的画传 | 《物理》50年精选文章

趣谈球类运动的物理 | 《物理》50年精选文章

转瞬九十载 |《物理》50年精选文章

一本培养了几代物理学家的经典著作 ——评《晶格动力学理论》 |《物理》50年精选文章

朗道百年 |《物理》50年精选文章

以天之语,解物之道 |《物理》50年精选文章

软物质物理——物理学的新学科 |《物理》50年精选文章

宇宙学这80年 |《物理》50年精选文章

熵非商——the Myth of Entropy |《物理》50年精选文章

物理学中的演生现象 |《物理》50年精选文章

普渡琐记——从2010年诺贝尔化学奖谈起 |《物理》50年精选文章

我的学习与研究经历 | 《物理》50年精选文章

天气预报——由经验到物理数学理论和超级计算 | 《物理》50年精选文章

纪念Bohr的《伟大的三部曲》发表100周年暨北京大学物理专业建系100周年 | 《物理》50年精选文章

同步辐射历史及现状 |《物理》50年精选文章

麦克斯韦方程和规范理论的观念起源 |《物理》50年精选文章

空间科学——探索与发现之源 | 《物理》50年精选文章

麦克斯韦方程组的建立及其作用 |《物理》50年精选文章

凝聚态材料中的拓扑相与拓扑相变——2016年诺贝尔物理学奖解读 |《物理》50年精选文章

我所熟悉的几位中国物理学大师 |《物理》50年精选文章

量子力学诠释问题 |《物理》50年精选文章

高温超导研究面临的挑战 |《物理》50年精选文章

非常规超导体及其物性 | 《物理》50年精选文章

真空不空 | 《物理》50年精选文章

通用量子计算机和容错量子计算——概念、现状和展望 | 《物理》50年精选文章

谈书说人之一:《理论物理学教程》是怎样写成的?| 《物理》50年精选文章

奋斗 机遇 物理 |《物理》50年精选文章

关于量子力学的基本原理 |《物理》50年精选文章

时空奇点和黑洞 ——2020年诺贝尔物理学奖解读 |《物理》50年精选文章

凝聚态物理学的新篇章——超越朗道范式的拓扑量子物态 | 《物理》50年精选文章

物理学思维的艺术 | 《物理》50年精选文章

对于麦克斯韦方程组,洛伦兹变换的低速极限是伽利略变换吗?| 《物理》50年精选文章

杨振宁先生的研究品味和风格及其对培育杰出人才的启示 | 《物理》50年精选文章

庞加莱的狭义相对论之一:洛伦兹群的发现 | 《物理》50年精选文章