以下文章来源于高分子科技 ,作者老酒高分子

高分子科技

.

高分子科技

.

高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。

点击蓝字关注我们

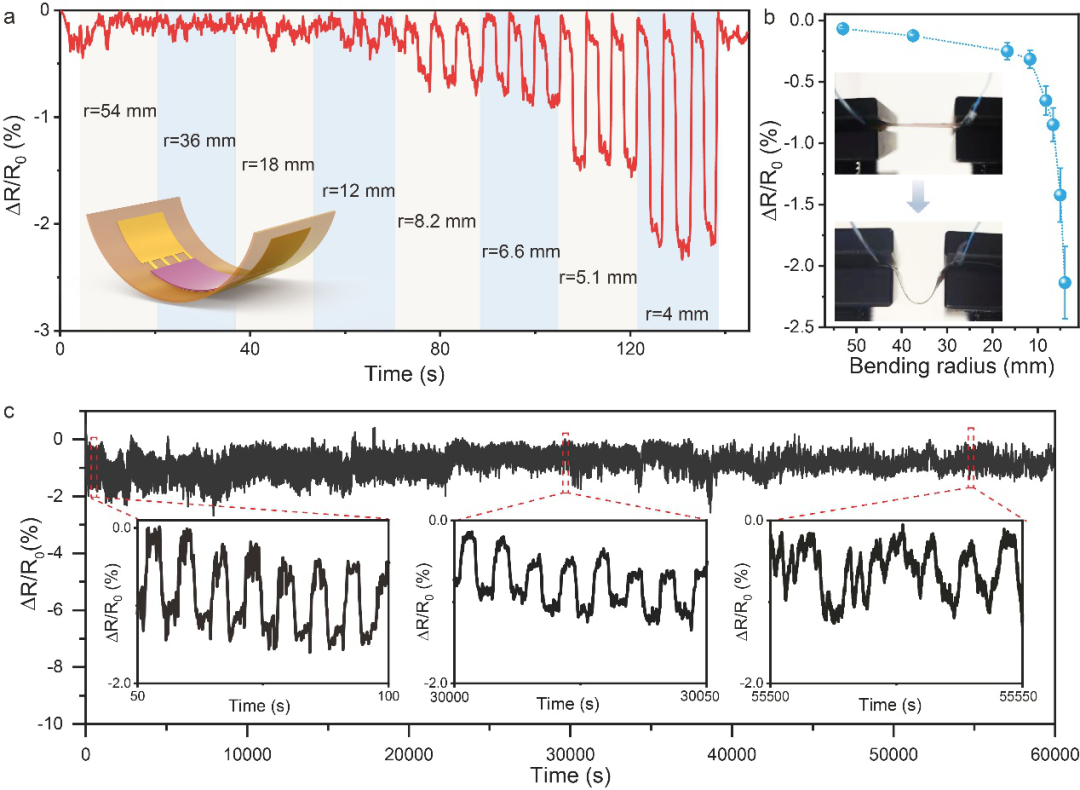

柔性传感器以其可折叠、可卷曲、可拉伸的特殊物理属性和轻质、便携、低能耗等特点备受人们关注。二维(2D)过渡金属硫族化合物(Transition metal dichalcogenides, TMDs)材料理论上具有最小的弯曲刚度,可以满足柔性器件对电子功能材料的性能调控,因此被认为是柔性电子领域极具应用潜力的候选材料之一。然而,大面积、图案化和高质量的2D TMDs材料往往需要较高的生长温度,不利于其在柔性聚合物衬底上直接制备,这也制约了2D TMDs 材料在柔性电子领域的应用。

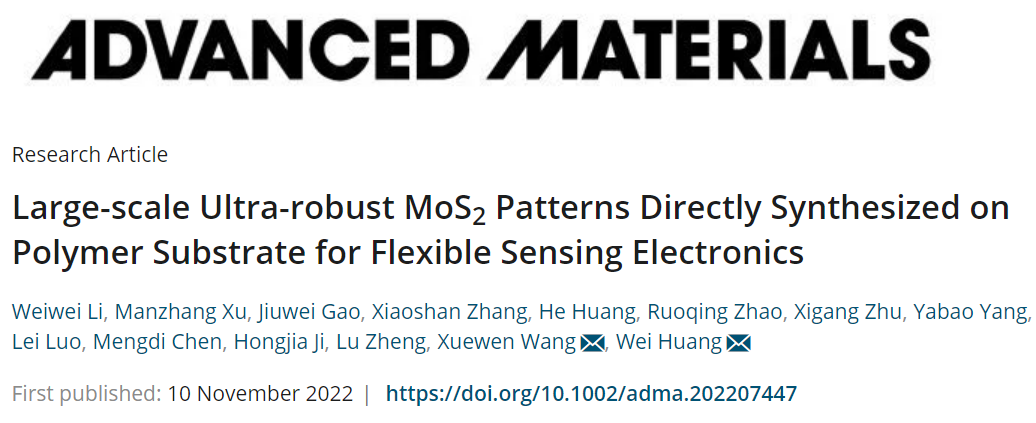

图 1 喷墨打印和退火工艺相结合实现在聚酰亚胺表面直接生长 MoS 2 图案。

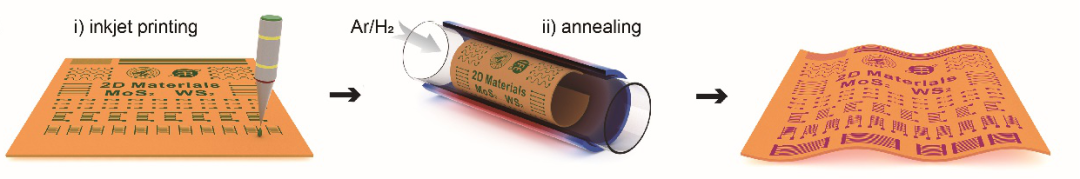

图 2 制备的 MoS 2 薄膜的力学稳定性。

文章链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202207447

团队负责人介绍:

向上滑动阅览

王学文 :西北工业大学教授、博导,柔性电子研究院副院长、柔性电子前沿科学中心副主任、陕西省柔性电子重点实验室副主任、先进材料专家组成员。他长期致力于柔性传感器研究开发,并探索柔性传感技术在健康医疗、人机交互、环境监测等战略性新兴领域的实际应用。目前,承担国家重点研发计划课题、陕西省重点研发计划重点项目等国家级和省部级项目多项,主持柔性电子重大应用横向项目两项。近十年来,在柔性电子材料研究中,已在Research、Science Advances、Advanced Materials、JACS等国际顶级学术期刊发表研究论文70余篇,国际学术同行他引近六千次,获授权国内外发明专利10余项。相关研究成果被新华社、中央广播电视总台、《科技日报》、《中国科学报》、《中国日报》、《文汇报》以及Global Times、Materials Today等多家主流媒体报道。担任20多个国际主流学术期刊的审稿人,担任《材料导报》执行编委、Soft Science期刊青年编委、“柔性电子”专刊客座编辑、Sensors专刊客座编辑、中国电子学会青年科学家俱乐部成员。2022年,入选国际先进材料学会会士(FIAAM)、英国皇家化学会Nanoscale新锐科学家(Emerging Investigator)榜单、全球前2%顶尖科学家年度影响力榜单。

黄 维 :中国科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士、亚太材料科学院院士、东盟工程与技术科学院外籍院士、巴基斯坦科学院外籍院士、国际欧亚科学院院士、亚太地区工程组织联合会(FEIAP)主席。长期从事有机/塑料/印刷/柔性电子学等国际前沿学科研究,是中国有机电子学科和柔性电子学科的奠基人与开拓者。曾两次获得国家自然科学奖二等奖、四次获得高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖一等奖、六次获得江苏省科学技术奖一等奖和二等奖以及何梁何利基金“科学与技术进步奖”和中国电子学会自然科学奖一等奖等,成果曾经入围中国“高等学校十大科技进展”。以通讯或第一作者身份在Nature、Science等世界顶尖学术期刊发表研究论文900余篇,H因子150,国际同行引用逾95000次,是材料科学与化学领域全球高被引学者。

相关进展

西工大黄维院士团队王学文教授课题组 Adv. Mater.:关于柔性可穿戴应变传感器的研究进展

西北工业大学黄维院士/李林教授团队 Angew综述:用于FRET受体的小分子猝灭剂

黄维院士/陈永华教授团队 Nature:丝网印刷钙钛矿薄膜和全丝网印刷钙钛矿光伏器件

南科大郭旭岗教授、福建师大黄维院士/王漾教授、海大迟伟杰教授ACS AMI: 低成本、可绿色溶剂加工且界面属性可调的空穴界面材料

南邮黄维院士团队陶冶教授、陈润锋教授《Appl. Phys. Rev.》:通过主客体掺杂实现低电压驱动的有机电致长余辉发光二极管

黄维院士&朱纪欣教授《Nat. Commun.》: MXene水凝胶基安全电子器件的结构 − 需求定制化设计

西工大黄维院士团队《Nat. Commun.》:在聚合物磷光闪烁体方面新进展

南邮黄维院士团队陈润锋教授和陶冶教授课题组 Sci. Adv.:全彩水溶性聚合物长余辉材料及其在多彩安全打印中的应用

南京邮电大学陈润锋教授和黄维院士团队JACS:动态共振有机光电材料新进展

黄维院士、陈润锋教授团队 Nat. Commun.:提出手性簇晶体策略,构建单组分多彩圆偏振有机长余辉发光

南工IAM黄维院士、于海东教授、吕刚教授《Nano Energy》:在日常用品表面集成多种功能的柔性智能电子器件

西北工业大学黄维院士、空军工程大学许河秀教授团队:基于剪纸方法的可重构隐身超材料新进展

黄维院士、安众福教授团队与合作者JACS:具有高力学强度的超长磷光泡沫材料

黄维院士、安众福教授团队《Nat. Photonics》:高效纯有机闪烁体

西北工业大学黄维院士、安众福教授团队:多晶型依赖的动态超长有机磷光

西北工业大学黄维院士、安众福教授团队与南洋理工大学赵彦利教授合作《Nat. Commun.》:多彩聚合物长余辉研究新成果

Nature Photonics《自然•光子学》报道黄维院士、安众福教授团队 首例多彩有机“夜明珠”

南京工业大学IAM黄维院士、安众福教授课题组有机磷光新进展:兼具长寿命和高效率的有机长余辉材料

黄维院士和赵强教授团队:光热响应型单线态氧载体用于乏氧肿瘤持续光疗新进展

南京邮电大学黄维院士、赵强教授研究团队在动态金属-配体配位用于多色再写纸研究方面取得进展

黄维院士、林进义教授团队:动态超分子氢键作用实现刚性共轭聚合物薄膜本征可拉伸性及其多级结构调控

黄维院士团队:有机小分子的多彩长余辉发光

西北工业大学黄维院士团队《Science Advances》:在调控光致变色响应行为用于安全打印领域的新成果

西北工业大学黄维院士团队在高效稳定层状钙钛矿太阳能电池最新突破性进展

南京邮电大学黄维院士团队赖文勇教授课题组:喷墨印刷高性能柔性微型超级电容器

西北工业大学黄维院士课题组等钙钛矿发光二极管新成果

西北工业大学黄维院士团队在《自然》发文发现全无机钙钛矿纳米晶闪烁体

南京工业大学先进材料研究院黄维院士、刘举庆教授课题组:基于界面工程调控聚合物阻变存储器转变电压的新策略

南京工业大学IAM团队黄维院士、霍峰蔚教授和四川大学的黄鑫教授:具有感应功能的改性皮革用于多功能电子皮肤

南京工业大学黄维院士和林进义副教授团队在宽带隙聚合物发光半导体及其光电子器件方面取得一系列进展

南京工业大学黄维院士和王建浦教授团队在钙钛矿领域取得最新研究进展

南京工业大学黄维院士、黄晓教授课题组:层状材料异质结研究新成果

化学与材料科学原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:chem@chemshow.cn

扫二维码|关注我们

微信号 : Chem-MSE

欢迎专家学者提供化学化工、材料科学与工程产学研方面的稿件至chem@chemshow.cn,并请注明详细联系信息。化学与材料科学®会及时选用推送。