一氧化碳具有无色无味的特点

可通过呼吸道进入人体

导致窒息

近几年来

各地发生多起一氧化碳中毒事故

造成的人员伤亡惨重

一 氧化碳不易被人察觉,

但其“杀人不见血”的毒性令人生畏,

请大家看一则视频!

在石油化工、合成氨、合成甲醇、

炼油、炼钢及煤的开采等过程,

都可能接触到一氧化碳。

了解一氧化碳的危害特性和防护措施,

可以帮助我们在生活和工作中

预防和避免一氧化碳中毒事故的发生。

一氧化碳的危害

轻度中毒: 剧烈头痛、头昏、四肢无力、恶心、呕吐,有轻度至中度意识障碍,血液碳氧血红蛋白浓度高于10%。

中度中毒: 意识障碍表现为浅度至中度昏迷,经抢救后恢复且无明显并发症,血液碳氧血红蛋白浓度高于30%。

重度中毒: 脑水肿、休克或严重的心肌损害、呼吸衰竭、上消化道出血等,血液碳氧血红蛋白浓度高于50%。

迟发脑病: 经过“假愈期”,又出现神经及意识障碍,椎体外系神经障碍,如帕金森氏综合征表现;椎体系神经损害,如偏瘫、病理反射阳性或小便失禁等;大脑皮层局灶性功能障碍,如失语、失明等,或出现继发性癫痫。

一氧化碳中毒防范措施

● 企业应定期检修设备、排查隐患,防止煤气发生炉及管线泄漏。

● 加强设备密闭和作业场所通风,在易产生一氧化碳的车间配备相关报警设备。

● 制定操作规程并严格按规程组织作业,在一氧化碳高浓度区域,要落实监护措施。作业前,要进行安全技术交底,如需动火作业,则应办理动火作业证,并由专业人员监测一氧化碳含量,确保在安全的范围内作业。

● 企业应对作业人员进行安全培训,普及自救和互救知识。

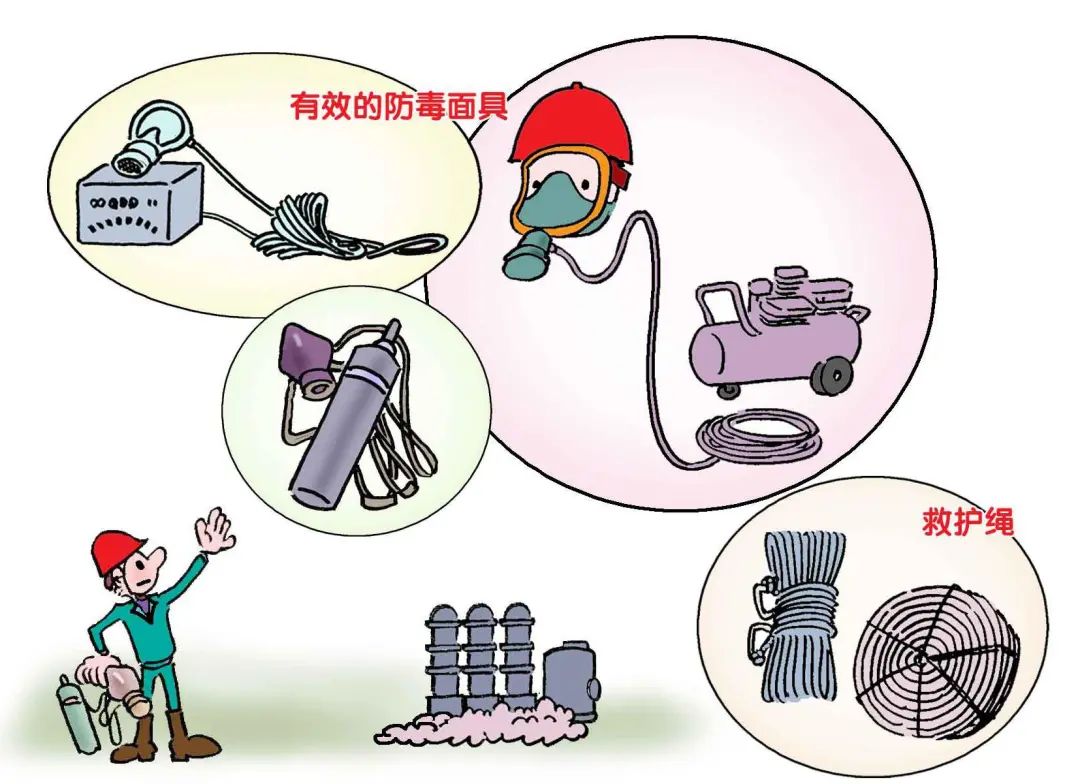

● 作业人员进入危险区作业时,要做好自身安全防护。

● 有明显神经系统疾病、心血管疾病和严重贫血的人员及年龄较大的人员,不要在易产生一氧化碳的岗位上作业。

● 采用煤炉取暖的作业场所值班人员,需警惕一氧化碳聚积引发中毒,夜间值班人员必须严格按要求取暖。

● 救援人员进入一氧化碳浓度较高的作业场所时,应使用自给式空气呼吸器,并携带一氧化碳报警器,穿上防护服。

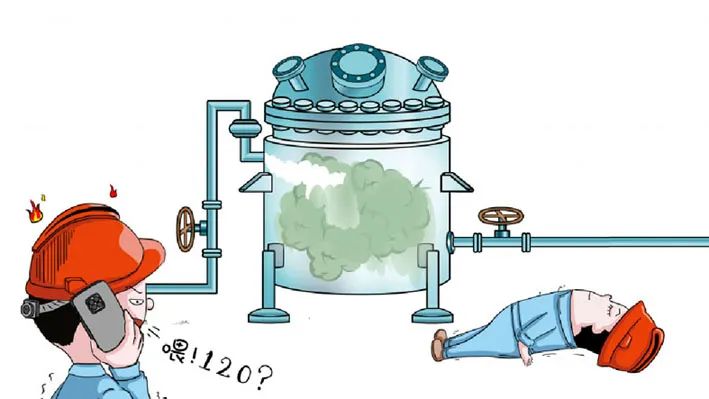

● 发现作业人员中毒后,应将其移离中毒现场至空气新鲜处,松开其衣领,使其保持呼吸畅通,并注意保暖。有条件的应尽早给予吸氧。经现场急救处理后,应将中毒人员迅速转送至有高压氧治疗条件的医院。

通风透气最重要!

编辑:山东省应急管理厅新媒体中心