点击蓝字关注我们

电致变色器件因其出色的光调制能力在智能窗户、传感和显示等领域有着广泛应用。典型的电致变色器件由两个透明导电层与电解质层以及电致变色层组装而成。然而,电致变色器件作为稳定耐用的系统仍然面临着极具挑战性的任务,因为:( 1 )器件高驱动电压与内部电解质较窄的电化学窗口不匹配,导致电解质溶剂易分解并形成气态副产物,进而降低循环稳定性;( 2 )高电压驱动会带来额外的能源消耗,当此类电致变色设备集成到大规模或多阵列系统时,总消耗会显着增加。因此,在保证电致变色性能的同时,如何使器件还具备较低的驱动电压和工作能耗,是值得深入研究的。

鉴于此, 东华大学材料科学与工程学院王宏志教授团队 在 《 Chemical Engineer Journal 》 期刊上发表了题为 “ Photo-induced self-reduction enabling ultralow threshold voltage energy-conservation electrochromism ” 的文章( DOI:10.1016/j.cej.2022.139645 )。紫罗精 / 二氧化钛( Viologen/TiO 2 )是一种经典的复合体系,广泛应用于光致变色和电致变色。与单一组分相比,因彼此匹配的能级, Vio/TiO 2 混合物具有较低的电子传输势垒,可有效加速与电极的电荷转移。作为一种概念验证演示,该团队发现被光照射后的 Vio/TiO 2 离子凝胶( Vio/TiO 2 -based Gel , VTG )表现明显的光致变色现象,且具有超低电压驱动电致变色的能力。基于此发现,该团队组装了结构极其简单(导电层 /VTG/ 导电层)的超低能耗电致变色器件( VTG-based EC devcie , VTGD )。被光照后的 VTGD 在超低电压( ~0.1 V )下实现了明显的颜色变化、较快的变色速度和高着色效率及循环稳定性。更重要的是, VTGD 的驱动电压和工作能耗( 0.1 V 时为 0.18 mJ cm -2 )至少比已报道的电致变色器件和其他电子显示类器件低一个数量级。最后,还演示了可显示红绿蓝三色的 VTG 基阵列显示器和大面积、柔性的 VTGD ,展现了其在节能显示和柔性电子等领域的潜在应用价值。

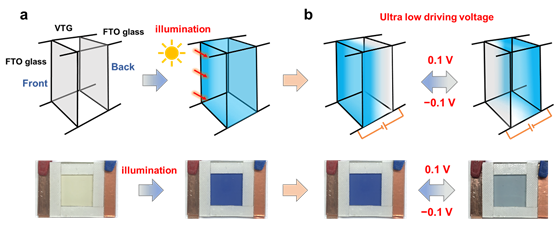

图 1 超低能耗 VTGD 的工作模式 : (a) VTGD 光致变色行为 ; (b) 光照后的 VTGD 的超低电压驱动电致变色效应。

图 2 VTGD 的光致变色性能和机理 : (a) 不同 TiO 2 含量的 VTGD 光照前后的数码照片 ; (b) 不同太阳光辐射度下的 VTGD(TiO 2 含量为 20 wt%) 在 610nm 处的反射率随时间的变化曲线 ; (c) 2020 年 6 月 1 日上海市松江区 ( 纬度和经度 : 31°03′N, 121°25′E) 的每小时太阳光辐射度 , 插图显示了该地区 2020 年的月平均太阳光辐射度 ; (d) 不同环境温度下的 VTGD 在 610 nm 处的反射率随时间的变化曲线 ; (e) 光照前后的 VTG 的拉曼光谱 ; (f) 光照前后的 VTG 的电子顺磁共振 (EPR) 谱图 ; (g) VTG 的光致变色行为机理示意图。

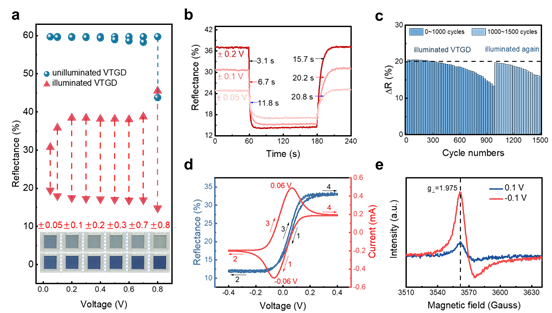

图 3 光照后的 VTGD 的电致变色性能 , 电化学性能和机理 : (a) 不同驱动电压 (±0.05 V 至 ±0.8 V) 下光照前后的 VTGD 的反射率变化图 , 插图为光照后的 VTGD 电致变色前后的数码照片 ; (b) 不同驱动电压 (±0.05 V, ±0.1 V 和 ±0.2 V) 下光照后的 VTGD 的原位反射率变化图 ; (c) 光照后的 VTGD 在 ±0.2 V 下的循环稳定性 ; (d) 光照后的 VTGD 的 CV 曲线和在 610 nm 处的原位反射率变化图 , 扫描速率为 10 mV s -1 , 电位范围为 −0.4 V 至 0.4 V; (e) ±0.1 V 下 VTGD 的 EPR 谱图。

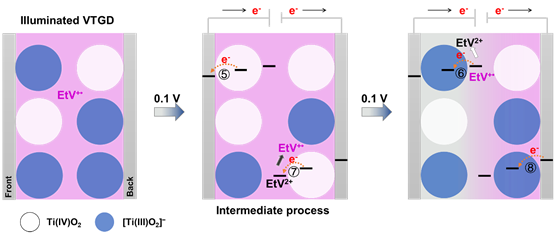

图 4 光照后的 VTGD 的超低电压驱动电致变色效应机理示意图。

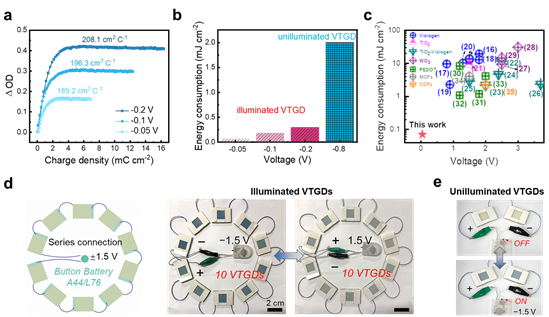

图 5 光照后的 VTGD 的着色效率和超低能耗 : (a) 光照后的 VTGD 在不同着色电压下的着色效率 ; (b) 不同着色电压下光照前后的 VTGD 的能耗对比图 ; (c) 不同类型电致变色器件的能耗汇总图 ; (d) 纽扣电池 (1.5 V) 驱动 10 个光照后的 VTGDs 实现电致变色的示意图和数码照片 ; (e) 纽扣电池驱动 2 个未光照的 VTGDs 的数码照片。

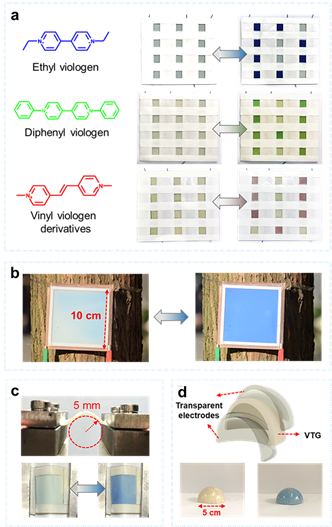

图 6 多色彩 , 大面积 , 柔性和不规则形态的 VTGD 电致变色演示 : (a) 基于不同紫罗精的 VTG 基多阵列显示器在超低电压 (±0.1 V) 下显示不同字母的电致变色过程 ( 蓝色 “D”, 绿色 “H” 和红色 “U”); (b) 户外阳光下大面积 VTGD 变色前后的数码照片 ; (c) 弯曲状态下柔性 VTGD 变色前后的数码照片 ; (d) 夹在不规则透明电极之间的 VTGD 变色前后的数码照片。

作者简介

论文共同第一作者为东华大学博士生白智元和李然,共同通讯作者为王宏志教授、李克睿研究员。该研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科委和东华大学研究生创新基金的资助。

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139645

相关进展

东华大学易涛教授团队 Angew:利用分子振动调控星状分子的多态长寿命发射

五邑大学先进功能材料团队莫宗文《ACS AMI》:光致变色金属-有机框架实现无墨可擦除的高分辨印刷

中山大学苏成勇/潘梅教授团队Chem. Sci.:从光致变色金属-有机配位笼到共价有机笼的构筑及其光响应逻辑门应用

化学与材料科学原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:chen@chemshow.cn

扫二维码|关注我们

微信号 : Chem-MSE

欢迎专家学者提供化学化工、材料科学与工程产学研方面的稿件至chen@chemshow.cn,并请注明详细联系信息。化学与材料科学®会及时选用推送。